Воспоминания о кавалере Георгиевского креста второй степени Петре Сухачеве

В сентябре 2024 в селе Ново-Кусково Асиновского района открыли стелу «Землякам, участникам Первой Мировой войны!». Мой дед, Георгиевский кавалер второй степени Сухачев Пётр Александрович в этом почётном списке тоже значится. Информацию мне прислала учитель истории Богомолова Галина Николаевна. Ну, а я попробую строчку про деда наполнить содержанием…

Триумфы и трагедии

Мой дед – Сухачев Пётр Александрович появился в средней, по тогдашним меркам, семье. В те времена дети рано приобщались к нелёгкому крестьянскому труду. Лишним образованием народу головы не забивали. Дед – то, правда, считался приличным грамотеем на селе, сумев окончить четыре класса церковно–приходской школы.

Пришло время, он женился на бабушке – Хритинье Михайловне, урождённой Соктиной. Вскоре молодая семья пополнилась старшим братом моего отца – Сергеем. Тут деда призвали на действительную военную службу. В Томске рекрутская комиссия определила его в гвардию. Основания для службы в отборных частях все имелись – высокий рост, стройное телосложение, правильные черты лица и ничем не запятнанное прошлое. Но с вхождением в элиту нашей армии пришлось погодить. Без пяти минут гвардеец, случайно встретил служивого земляка. Короткой встреча не получилась, в молодости вообще время летит не заметно.

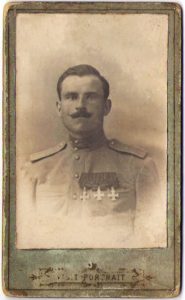

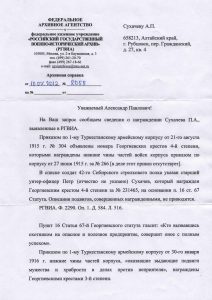

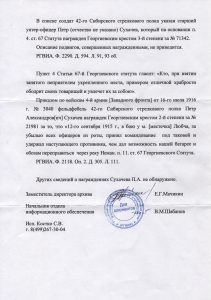

Но в рекрутском присутствии часовое опоздание ещё как заметили, и с гвардией пришлось распрощаться. Служить пришлось в Томске, в 42-ом Сибирском стрелковом полку, тут и застала его Германская война. Примерам героизма русских солдат и офицеров в Великой войне несть числа. Приведу копию приказа о награждении деда:

Приказом по войскам 4-ой армии Западного фронта от 16-го июля 1916 г. № 3040 фельдфебель 42-го Сибирского стрелкового полка Пётр Александров Сухачев награждён Георгиевским крестом 2-ой степени за № 21981 за то, что «12 сентября 1915 г., в бою у местечка Любча, за убылью всех офицеров из роты, принял командование под таковой и удержал наступающего противника, чем дал возможность нашей батарее и обозам переправиться через реку Неман». П. 11. ст. 67 Георгиевского Статута.

Как и все части русской армии, 42-й Сибирский стрелковый полк пережил потрясение февральской революции 1917 года. Казалось бы, армия успешно преодолела снарядный голод, в летнем наступлении 1917 года русская артиллерия была обеспечена снарядами так, что запасов потом хватило на несколько лет братоубийственной войны.

В ноябре 1917 года после заключения перемирия с немцами и начала переговоров о мире, новая, Советская власть приняла ряд мер по постепенной демобилизации армии. В феврале 42-й полк, направился с фронта в Томск. По прибытии в Томск, после передачи вооружения и снаряжения представителям новой власти, приказом по гарнизону города Томска от 11 апреля 1918 года 42-й Сибирский стрелковый полк был расформирован. Так бесславно закончилась война и история славного полка!

Слева: Георгиевский кавалер второй степени Сухачев Пётр Александрович

Справа: Полковой знак 42-го Сибирского стрелкового полка.

«Лучше бы человека убил»

А Пётр Александрович отправился домой. Отвоевался. Но мечты о хлебопашестве пришлось отложить. Ведь, большинство граждан страны уже увлеклось идеями переустройства, потому с энтузиазмом принялось корёжить на разный лад старый режим в угоду светлому, правда, тоже на разный лад, будущему. Наши национальные забавы, типа стенка на стенку, большого ума не требуют, были бы кулаки поувесистее. А тут в стране оружия завались. И понеслось!..

Водовороты не испрашивают разрешения, без церемоний тянут в пучину, и — баста. Народоворотам почитание церемоний, присуще вряд ли большее. Вот деду от развернувшихся в родном селе событий в стороне остаться и не удалось.

Стал членом Военного красного комитета, когда же в село нагрянул карательный отряд белых под командованием капитана В.А. Сурова сначала подался в бега. Чудом избежал расстрела. За него вступился заведующий Ново – Кусковской больницей Николай Александрович Лампсаков (есть кому нашей семье свечки в церкви ставить — мой отец появился на свет 26 марта 1930 года, одиннадцать лет спустя) .А так как, он исполнял ещё и обязанности начальника переселенческого пункта, то определённый вес не только в уезде, но и в губернии имел.

Следовательно, заступничество удалось? Ещё бы! Суров сменил гнев на милость. Иногда и двадцать пять шомполов, учитывая альтернативу, звучат музыкой в ушах. Лимиты везения, знать ещё, выбраны не до конца. Дед счастливым образом избежал расстрела в 1918 году, колчаковцы подарили, казалось, очередную отсрочку, вышло – последнюю. Как он ей распорядился?

Просто жил. Работал на своём наделе. Освоил несколько, нужных на деревне профессий. Мог катать валенки, шить сапоги, другую простейшую кожаную обувь, ложить печи, плотничать. Своими руками построил себе довольно большой дом, который и теперь стоит. В общем, он любил работать, и потому жизнь складывалась неплохо.

В двадцатых годах Пётр Александрович несколько лет прослужил в церкви псаломщиком. Развивать слух и ставить голос умели приходские учебные заведения. Но кому – то в молодой республике православная церковь сильно мешала. Юристы, квартировавшие у деда, на полном серьёзе утверждали, что лучше бы он, мол, человека убил, чем в храме богу служил. Так далеко страна успела отделить служителей культа. И пройдёт много времени, прежде чем наши нигилисты спохватятся. Начнут изобретать, вернее, списывать у Иисуса Христа заповеди. Назовут их заповедями строителей коммунизма. Но пустые души, подобно незасеянным полям, быстро покрываются сорняками. Правда, поля – то можно просто перепахать…

Я очень и очень жалею

…Мне пришлось сильно повозиться, чтобы получить для ознакомления копии документов из архивного уголовного дела № П – 1731 в отношении Сухачева Петра Александровича: дело архивный номер 1731, учтено в 1952 году в Управлении КГБ. Деда расстреляли 25 сентября 1937 года.

Вот как, бывший начальник Томского ГО НКВД Иван Васильевич Овчинников (он утвердил обвинительное заключение деду), уже будучи сам арестованным описывал те времена:

«Скажу только, что я проклинаю свою судьбу, которой угодно было сделать меня в это время при Ежове начальником ГО. Я не нахожу слов для выражения горечи и укора себе за то, что не послушался голоса инстинкта, а в силу привычки принимал на веру всё, что исходило из УНКВД, что верил своим работникам, считая их неспособными на подлость. Я очень и очень жалею, что тогда в Томске перед началом операции не пустил себе пулю в лоб, мысль о чём тогда у меня возникала и которую я гнал из головы, как антипартийную».

Из архива УФСБ по Томской области. Д. 5621. Т. 7. Л. 4

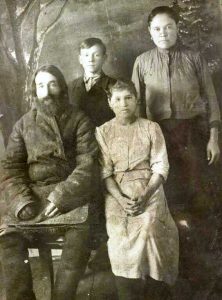

Семейные фотографии Сухачевых: до ареста главы семьи и после.

На первом фото (слева направо): Сухачев Сергей Петрович, Сухачев Пётр Александрович, Сухачев Павлик, Сухачева Хритинья Михайловна, в белом платочке стоит Маруся Петрова. Дата снимка -11.08.1930.

На втором фото (слева направо): Сухачев Александр Иванович, Сухачев Павлик, Петрова Светлана, Сухачева Хритинья Михайловна.

История с расстрелом Овчинникова Ивана Васильевича вышла занятной. Следствие по его делу завершилось в ноябре 1939 года и было передано в Военный трибунал войск НКВД Московского округа. Но Овчинников в ходе судебного заседания от всех показаний отказался. Суд принял решение – передать дело на новое рассмотрение в город Новосибирск.

Военный трибунал войск НКВД Западно-Сибирского округа 07.12.1940 приговорил Овчинникова к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на три года и лишением звания «капитан госбезопасности».

Ему бы радоваться, а он удила закусил, захотел полного оправдания. Настрочил кассационную жалобу. 24.03.1941 Военный трибунал жалобу рассмотрел, своё предыдущее решение в отношении Овчинникова Ивана Васильевича отменил и вынес новое – подвергнуть его к высшей мере уголовного наказания – расстрелу. 19 мая 1941 года приговор был приведён в исполнение.

Осталось добавить, что и ВрИД начальника Асиновского РО НКВД сержант Госбезопасности Артемий Семёнович Салов, автор обвинительного заключения Петру Александровичу Сухачеву, общей участи не избежал тоже. Ему репрессии аукнулись в 1940 году. Пришлось испытать действие репрессивной машины на собственной шкуре. В качестве обвиняемого.

Салов Артём Семёнович — за участие в репрессиях в Асиновском районе (создание клеветнических материалов и незаконные аресты) снят с должности в мае 1939 года. В июле 1939 арестован. Да, как сейчас говорят, Салов заключил сделку со следствием. Сдал Овчинникова и подельников. Поэтому отделался относительно легко.Военным Трибуналом 21 сентября 1939 года за нарушения законности по статье 193-17 УК осуждён на 4 года заключения в ИТЛ (Архив УФСБ РФ по Томской области).Салова, где-то на пересылке заключённые узнали и отблагодарили — сломали позвоночник, сделав инвалидом…

Вот такую цену заплатили два палача – Овчинников Сергей Васильевич (утвердил обвинительное заключение Сухачеву Петру Александровичу) и Салов Артемий Семёновичич (выдумал и написал обвинительное заключение Сухачеву Петру Александровичу).

Память о вас жива…

На Каштаке в Томске в феврале 2003 года, в память о погибших в репрессиях на южном мысе над проспектом Мира был установлен православный крест. Местоположение его указано на рисунке ниже.

Надпись: Вечная память невинно убиенным. Установлен: 09.02.2003.

У Страшного рва покоятся не только останки репрессированных. Раньше это место называлось Шведской горкой (горой), поскольку здесь хоронили пленных шведов, высланных в Томск на жительство из Тобольска в 1714 году. Тут же лежат и жертвы Гражданской войны, красные и белые.А 25 сентября 1937 года в Страшном рве нашёл упокоение и мой дед – Георгиевский кавалер второй степени Сухачев Пётр Александрович.

Ранее на Каштачной горе находилось кладбище. В 50-х годах прошлого века территорию кладбища (православные, католические, иудейские захоронения) сравняли бульдозерами с землёй. Места массовых расстрелов и захоронений событий 1937-1938 годов не ограничиваются расстрельным рвом, но и распространяются на прилегающую к нему северную территорию (лесок, поле), то есть на весь Каштак.

Арестованных расстреливали в подвале тюрьмы (ныне СИЗО на улице Пушкина, 48а), потом, как правило, ночью вывозили и закапывали в Страшном рве. В обвинительном заключении деда как раз и говорится, что перед расстрелом обвиняемый Сухачев Пётр Александрович содержался под стражей в Томской тюрьме (лист 34, дело П-1731, хранится в УФСБ по Томской области).

Через двадцать лет после смерти, 4 июня 1957 года Военный трибунал Сибирского военного округа Сухачева Петра Александровича полностью реабилитировал. Вернул доброе имя. Поздно? Ну, что ж, во все времена, и наше не исключение, чести и достоинству изрядно достаётся в борьбе с человеческими пороками…

10.06.2024 я побывал у Поклонного креста. Поднимался к нему из Расстрельного рва по довольно крутой тропинке. Небо хмурилось, салютовало молниями и громыхало.

Но стоило мне оказаться на вершине, как тучи рассеялись, засияло солнце… Увы, деду не суждено было выбраться из Страшного рва, но теперь его внук проделал это за него. И душой мой дед — Георгиевский кавалер второй степени Сухачев Пётр Александрович в этот момент был точно со мной!

Александр СУХАЧЕВ, город Рубцовск, Алтайский край.