Или как добивали технологический суверенитет России в Томске

От редакции: в октябре ведущий томский политический обозреватель Андрей Остров как всегда всех поразил. В собственном Телеграм-канале «Обитаемый Остров», он запустил (сказать по-старому) рубрику: #КакдобивалитехнологическийсуверенитетвТомске.

Правда, на наш взгляд — сознательно уничтожали, — а не просто добивали технологический суверенитет страны и Томска, но не суть… Выпускающая группа «Томского пенсионера» не раз публиковала материалы на эту тему в разные годы. Однако несомненный талант Андрея Острова дополняет эту историю новыми подробностями, красками и поворотами, за что ему огромное спасибо. Читаем, помним, действуем…

Политехник

Когда он пришел в гости в редакцию «Молодого Ленинца», правая рука была поцарапана до крови, так что было непонятно: то ли кошка, то ли упал неудачно. Спросил.

– Ааа! — отмахнулся он с досадой, — холодильник дома размораживал, кусок льда выколупывал из-за испарителя…

Он был из старых политехников, которые и холодильник разморозят, и чертеж начертят, и гениальное инженерное решение предложат.

Высокий кудрявый брюнет, с какими-то франко-романскими корнями, говорун, любимец женщин – такой он был, директор «ГПЗ-5», Юрий Оскарович Гальвас.

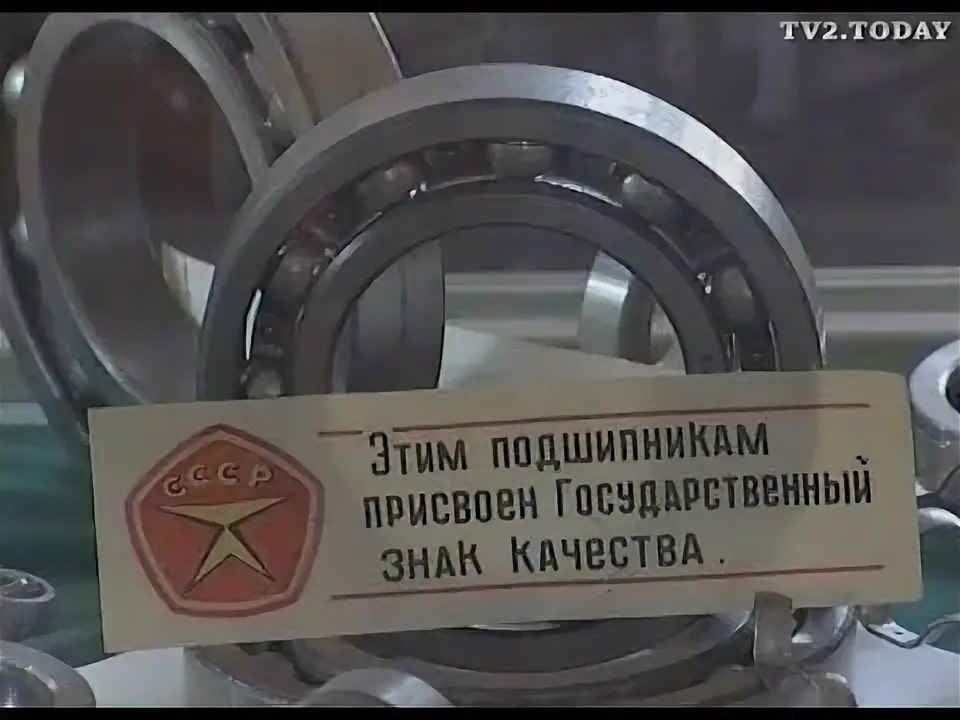

Это сейчас в Томске при слове «шарики» едва ли вспомнят остановку общественного транспорта и развлекательный комплекс. А в середине 80-ых годов прошлого века это была целая социально-производственная империя, городской район – Государственный подшипниковый завод №5. Свои детские сады, подшефные школы, техникум, загородный лагерь, жилье для семитысячного коллектива. 200 наименований шарико-подшипниковой продукции, без которой в машиностроении никуда.

Тогда в 1991-ом Гальвас и предположить не мог, какая страшная судьба ждет его завод. Собственно, с его смерти (в 59 лет!) в 2008 году и началось разорение одного из крупнейших томских предприятий.

– Был бы Оскарыч, разве б он допустил? – с горечью сказал мне как-то один из заводских ветеранов.

Конечно, атака на отечественное машиностроение началась еще в 90-ых. Свернулись объемы военной продукции – резко упали заказы на томские подшипники. Гальвасу пришлось оптимизировать производство и бороться с нашествием дешевых и страшно некачественных китайских подшипников. Они разваливались на ходу, но цена у них была ниже себестоимости.

Завод, переименованный в «Ролтом», пытается взять качеством, на заемные средства закупает дорогие станки для шлифовки шариков – это критически важный узел для подшипников.

Но долги продолжают копиться, и в 2005-ом году, после процедуры банкротства, АО «Ролтом» превращается в ЗАО «Томский подшипник». Долгов нет, разработан план комплексной модернизации завода. Но на переоснащение снова нужны деньги – и они снова заемные. Первый финансовый кризис после жирных нулевых, в 2008, становится ударом под дых.

Гальвас умирает в августе, не пережив обвальное падение фондового рынка. Кажется, он понял, что ждет его родной завод, в отделе кадров которого с 1971 года, как недвижимость, лежала его трудовая книжка. Как раз после смерти Гальваса над заводом закружили известные томские «девелоперы» Алексей Вавилов, Ринат Аминов и Александр Гитман, которым, по некоторым данным, активно начал помогать оперявшийся «силовик» Рустам Камалов, родственник Аминова…

Внешнее управление

Летом 2010-го года рабочие завода объявляют голодовку, требуя вернуть им долги по зарплате. Это вторая голодовка в истории Томской области и первая, когда протестуют не льготники-чернобыльцы, а рабочие реального промышленного производства.

Власть перепугана и собирает одно совещание за другим. Разрабатываются планы, ожидают федеральной помощи от госкорпорации «Ростехнологии». Даже для нынешних времен сумма инвестиции впечатляет — 11 миллиардов рублей!

Но, пока строили планы, в 2010-ом году завод останавливается – нет минимальных оборотных средств, чтобы купить сырье. Летом того же года на «Шариках» вводится внешнее управление.

А дальше начинается темная афера по скупке и переделу паëв между акционерами, в результате которой завод, стоимостью 1 миллиард рублей и долгами в 100 миллионов, к 2013-му году оказывается в руках двух уже хорошо известных томичам персонажей: Вавилова и Аминова.

Одиннадцать гектаров земли, 17 корпусов на краю Михайловской рощи достались им, по некоторым оценкам, всего за 20 млн рублей. Крайне неприглядную роль сыграла в той истории и Арбитраж Томской области, который действовал как по заказу девелоперов. Возможно, кстати, что заказ судьям шёл через «силовиков». Некоторые судьи «заслужили» обеспеченную старость.

Уже через полгода в администрации Томска знаменитые «девелоперы» впервые публично показали личико при презентации проекта реконструкции территории бывшего завода: строительный и продовольственный гипермаркеты площадью 40 тысяч квадратных метров, 300 тысяч квадратным метров жилья, 20 млрд рублей частных инвестиций. Эти планы отчасти даже сбылись.

Но торговые площади и жильё — это всё, что теперь красуется на территории некогда знаменитого, эвакуированного в ноябре 1941-го года из Москвы в Томск подшипникового завода. Стоит, наверно, напомнить, что благодаря ему и еще трем десяткам эвакуированных предприятий, в 1944-ом году было принято решение о создании Томской области. Управлять кратно выросшим в войну промышленным потенциалом Томска из Новосибирска было уже несподручно.

Сегодня, когда от того промышленного потенциала осталась, буквально, десятая часть, не зря возобновились разговоры о расформировании Томской области.

Продолжение следует

Мы продолжим истории о том, как был загублен производственный потенциал и технологический суверенитет Томской области. И делали это, не времена, не нравы, а конкретные люди, которые до сих пор живы, иногда появляются на публике, беспокоятся о своём здоровье… Правда, в Томской области сменилось руководство ФСБ и областной прокуратуры. Разбираться с грехами предшественников генералы вряд ли будут, а вот возьмут ли сами грех на душу – на это стоит посмотреть. Возвращать в государственную собственность на «Шариках», конечно, нечего, но с чего-то же надо начинать восстанавливать технологический суверенитет?

Жаль, что не выпил тогда с Михаилом Тимофеевичем…

В марте 1942-го года в Томске открыли завод по производству миноискателей. Его создали на оборудовании двух эвакуированных производств: ленинградского завода «Радист» и второго Московского радиозавода. Первым цехом завода стал одноэтажный кирпичный корпус, стоящий посреди болот и озер этого района на тогдашней окраине Томска. Много позже, уже после войны, напротив него, прямо по улице Войкова построили пятиэтажки для работников завода, который уже назывался «Томский завод измерительной аппаратуры».

Как-то лет десять назад мы стояли на балконе в одной из квартир этой заводской пятиэтажки с ветераном Михаилом Тимофеевичем Рахлевским. Он был еще крепким стариком, хотя и «с 25 года». Сын расстрелянного врага народа, он в 16 лет поступил на завод сборщиком, а в 1943-ем попал на фронт, прошел «дороги Смоленщины» только уже на запад, освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию… У него были настоящие, не юбилейные медали: солдатская, самая дорогая «За отвагу», а еще «За боевые заслуги», «За Кенигсберг», «За победу над Германией» и даже слегка экзотическая «За победу над Японией», потому что эти наши 20-летние парнишки, покрошили миллионную Квантунскую армию в салат всего за три недели жаркого августа 1945-го года. Умели воевать пацаны.

Там «на сопках Манчжурии», его и представили к ордену «Красной Звезды» за то что «в период большой нагрузки на радиостанцию особенно 12 и 24 августа 1945-го года обеспечивал командование бесперебойной радиосвязью», один сутками работал «на ключе», а «когда однажды вышла из строя рация товарищ Рахлевский лично исправил ее и продолжил работу». Просто Миша Рахлевский знал эту «общевойсковую радиостанцию 13-Р» назубок еще в Томске – он её собирал на заводе…

Михаил Тимофеевич предлагал выпить за упокой родного «Томского завода измерительной аппаратуры», на котором проработал всю жизнь. Но я был за рулем, сказал, в другой раз. А другого раза уже не случилось. И завода сегодня тоже нет.

Один из последних директоров, будущий вице-губернатор Томской области и глава Бурятии Вячеслав Наговицын, пытался спасти завод. В 1990-ом здесь даже открыли цех по обработке меха и пошиву меховых изделий. Но если вы всю жизнь делали рации, металлодетекторы, миноискатели и прочие «оружие и боеприпасы» (код по ОКВЭД 25.40), то с шубами и шапками у вас вряд ли что получится.

Дальше случается странная, но такая типичная для Томска история. В 2008 году ТЗИА передают в состав государственной оборонной корпорации «Ростехнологии». Но никаких заказов завод при этом не получает и в 2014-ом окончательно останавливается и объявляется банкротом. Именно тогда целый квартал на улице Войкова переходит за сущие копейки в руки хорошо известной нам компании людей, среди которых мелькают имена Рената Аминова, Алексея Вавилова и прочих «героев», которые по кирпичику вынесли огромный завод на помойку.

И, конечно, построили на его месте многоэтажные «человейники». Без детских садов, школ, парковок, инфраструктуры

А сегодня военкоры плачут и говорят, что нашей армии дико не хватает приборов РЭБ, средств связи, БПЛА. Всего того, что мог бы производить «Томский завод измерительной аппаратуры», но уже никогда не произведет…

От редакции

Напомним, Рахлевский Михаил Тимофеевич (23.09.1925 — 27. 03. 2014) — ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1925 году в посёлке Киреевск Кожевниковского района Томской области. Окончив 7 классов, в 1940 году поступил работать на радиозавод сборщиком миноискателей. В 1943 году был призван на фронт. Прошёл Смоленщину, освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Воевал в Японии, был представлен к награде — ордену «Красная Звезда». Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За Победу над Японией». В звании — старший радист, младший сержант, был демобилизован в сентябре 1945 года.